Казаки: Рыцари православия или новые поганцы?

Часть 2. Готовность умереть за веру Христову

Часть 1: Исторические свидетельства

Помощь Небесных заступников

История казачества изобилует эпизодами, в которых речь идет о чудесных явлениях и прямой помощи святых попавшим в беду казакам.

Например, в 1689-м году в Приамурье известен случай явления двум казакам – Гавриле Фролову и Дмитрию Тушову – святых Довмонта и Всеволода Псковских. Они предупредили казаков о скором нападении китайцев и сказали, что казаки победят, если будут сражаться мужественно; именно так все и произошло, казаки отразили атаки неприятелей. Икона, написанная в память этого события, находится сейчас в храме Святителя Иннокентия Хабаровской семинарии.

Иначе как чудом сложно назвать то, что турецкие войска, осаждающие крепость, ни с того ни с сего отошли

Во времена «Азовского сидения», прославленной обороны Азова казаками, также известно о явлении многим защитникам крепости Пресвятой Богородицы. И действительно, иначе как чудом сложно назвать то, что многочисленные турецкие войска, осаждающие крепость на протяжении многих месяцев, ни с того ни с сего отошли от города, что позволило казакам не только спастись из безнадёжного положения, но и самим атаковать неприятеля. Эти события происходили на праздник Покрова Пресвятой Богородицы, который особо чтим казаками еще со времен взятия Казани Иоанном Грозным, где также участвовали казаки…

Известно предание о явлении яицким казакам свт. Алексия Московского, который предрек казакам тяжелые испытания, кои те должны перенести, после чего будут жить спокойно.

Также среди уральских казаков есть предание о том, как свт. Спиридон Тримифунтский спас от неминуемой гибели на льдине казака Спиридона Акимовича Затворникова, который горячо обращался в молитве к своему небесному покровителю и был услышан.

Во времена Смутного времени на стороне поляков выступали также и некоторые запорожские казаки, которые принимали участие в осаде Троице-Сергиевой лавры. Сохранилось свидетельство казака Ивана Рязанца о явлении казакам преподобного Сергия, который сурово обличал противников обители, после этого атаман быстро увел своих казаков и более со врагами Православия в союз не вступал.

Казачий фольклор и обычаи

Изучение фольклора, как правило, дает хорошее представление о мировоззренческой составляющей тех, кому он принадлежит, потому что здесь сложно говорить о личностном субъективизме, и если уж какое-либо крылатое выражение живет в народе, то, как говорится, из «песни слов не выкинешь». Давайте посмотрим, что мы можем найти в казачьем фольклоре.

Широко известны следующие выражения в повседневном обиходе казаков: «Спаси Христос» как форма благодарения, приветствие: «Здорово дневали» – «Слава Богу», но к примеру, в казачьих пословицах и поговорках также легко обнаружить явные христианские мотивы: крест на шее да шашка сбоку – не скоро быть смертному сроку; казаку Бог помогает и казацкое счастье; Бог не без милости, казак не без счастья; если казак не зевает, в бою не плошает, то ему и Бог помогает; слава, Тебе Господи, что мы казаки; казак без веры не казак; в Бога верь, врага – бей, землю ори, жинку – пори; от беса – крестом, от врага – пестом; спаси нас Боже от Папы Римского да от хана Крымского; прежде не хвались, а Богу помолись и т.д.

Также немало христианских образов мы видим в ранних казачьих песнях-думках, например:

Як в святый день, божественный вивторок,

Гетьман казаков до восхода солнца в поход выряжав,

И стыха словами промовляв:

Гей, казаки вы, диты-друзи!

Прошу вас, добре выдбайте, от сна вставайте.

Святый Отче наш читайте,

Веры своей христианской в поругу не давайте!

Приведем фрагмент еще одной из старинных казацких дум, повествующей о нелегкой судьбе пленников в турецком плену:

Ти земле турецька-бусурманська!

Ти розлуко християнська!

Не одного ти розлучила з отцем, з матір’ю, либо брата з сестрою,

либо мужа з вірною жоною!

Визволь, Господи, всіх вірних невольників з тяжкої неволі

турецької, з каторги бусурманської, на тихі води, на ясні зорі,

у край веселий, у мир хрещений, в городи християнські!

Дай, Боже, миру царському, народу християнському славу на многі літа.

А вот небольшой отрывок известной песни казаков с Терека:

На горе стаял казак.

Он Богу молился,

За свободу, за народ,

Низко поклонился.

Приведем также текст старинной донской казачьей песни:

Он и там, твой батенька,

У Христа на небесах.

Он там Богу молится, Христу поклоняется:

Ой, Боже, мой, Боже,

Да спустись же ты, Боже,

Да с небес да на землю –

Свою чаду поглядети…

Еще один фрагмент казачьей песни, распространённой в верхнедонских хуторах:

Почий ангел мой хранитель,

Дай душе моей покой.

По грехам своим достойно

Был наказан правою рукой.

А вот текст песни, которая, по народному преданию, сложена непосредственно Степаном Разиным в 1671-м году:

Схороните меня, братцы,

Между трех дорог.

Меж Московской, Астраханской,

Славной Киевской;

В головах моих поставьте Животворный крест,

А в ногах моих положьте саблю вострую.

Кто пройдет или проедет –

Остановится,

Животворному кресту он Тут помолится…

В казачьих песнях более позднего периода мы находим точно такие же христианские мотивы:

…«Слава Богу, что мы – казаки!» –

Вот молитва казачья святая.

Наши сотни и наши полки

С нею крепнут от края до края.

Слава Богу, что мы – казаки!

От Курильской гряды до Азова,

От сибирских рек до Дунай-реки –

Славься, воинство наше Христово!

Или, например:

…Служба наша, служба, чужедальня сторона,

Дальняя дороженька, казачья судьба

Дай нам Бог, ребятушки, Царю все послужить,

На чужой сторонке буйных голов не сложить.

Были среди казаков и талантливые иконописцы. Так, например, до наших дней дошли уникальные иконы запорожских казаков, на которых, помимо изображений Господа, Богородицы и святых, изображались и поклоняющиеся им казаки, – к примеру, в подобном стиле написана запорожская икона Покрова Пресвятой Богородицы.

Среди казачьих традиций мы также найдем немало с явными христианскими корнями

Среди казачьих традиций мы также найдем немало с явными христианскими корнями, например, для свадебных обычаев кизляро-гребенских казаков был характерен следующий обряд: в праздничный или воскресный день, вечером, сваты являются в дом невесты и, войдя в сени, творят молитву вслух: «Господи Иисус Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» Домашние отвечают: «Аминь». Гости входят в избу, молятся Богу и говорят: «Здорово дневали?» – «Слава Богу», – отзываются хозяева и просят гостей садиться.

Казачий историк, природный казак В.Д. Синеоков, в своей книге «Казачество и его государственное значение» так описывает старинные казачьи обычаи, которые были до строительства первых церквей на Дону:

«Жених и невеста выходили на площадь, молились Богу, затем кланялись всему честному народу, и тут же жених объявлял имя своей будущей жены, а обращаясь к ней, говорил: ‟Будь же ты моей женою”. Очень часто к старости, если случилось дожить, казаки уходили в скиты спасаться».

Позднее, когда донцы уже строили церкви в своих землях, появились и иные обычаи:

«Ребята самого нежного возраста посвящались в казаки. Уже на сороковой день отец надевал сыну саблю, подстригал волосы в кружок, сажал на коня и, возвращая его матери, говорил: ‟Вот тебе казак”. Когда же прорезывались зубы, ребенка везли верхом в церковь и служили молебен Иоанну Воину о даровании храбрости. В три года мальчик ездил на лошади по двору, в пять уже скакал по улице, а с 15–16 лет становился казаком».

Был также в казачьей среде обычай побратимства, совершался он в присутствии священника, как правило, в церкви, при этом читался и подписывался текст примерно такого содержания:

«Мы, нижеподписавшиеся, даем от себя сие завещание перед Богом о том, что мы – братии, и тот, кто нарушит братство нашего союза, тот перед Богом ответ даст, перед нелицемерным Судиею нашим Спасителем. Вышеписанное наше обещание вышеписанных Федоров (два брата, Федор и Федор) есть: дабы друг друга любить, невзирая на напасти со стороны наших либо приятелей, либо неприятелей, но взирая на Миродателя Бога».

После чего побратимы читали молитвы и обменивались крестами.

Историк Иван Попко, потомственный казак, живший в XIX веке, писал о казаках-пластунах следующее:

«вообще пластуны имеют свои, никем не спрашиваемые, правила, свои предания, свои поверья и так называемые характерства: заговор от пули, от обпоя горячего коня, от укушения змеи; наговор на ружье и капкан; ‟замовленье” крови, текущей из раны, и проч.; но их суеверья не в ущерб вере и не мешают им ставить свечку святому Евстафию, который в земной своей жизни был искусный воин и стрелец, сподобившийся видеть на рогах гонимого им пустынного оленя крест с распятым на нем Господом».

У терских казаков иногда практиковался обычай, когда казак отдавал сына на воспитание кунаку-джигиту, а тот, в свою очередь, выдавал за него свою дочь. Однако невеста в обязательном порядке должна была принять Православие, при этом казачек за горцев никогда не выдавали, так как в этом случае девушке пришлось бы принять мусульманскую веру, что для казаков было недопустимо.

А вот как описывает исследователь А.П. Кашкаров традицию приведения атамана к присяге:

«Положение, в котором ведут атамана к присяге, именовалось в старину ‟растяжка” (пристав слева правой рукою держит атамана за левый рукав, выше локтя, левая рука атамана лежит на укрытом обшлагом мундира запястье левой руки пристава). Атаман ‟растянут” между двумя приставами, издали его фигура напоминает крест. Далее приставы снимают с атамана мундир, расстегивают или разрывают рубаху так, чтобы был виден нательный крест.

Нельзя отрицать, что в казачьей среде были и нехристианские обычаи, но они были суевериями, возникающими из особенностей быта казаков

Есаулец может взять крест рукою и показать казакам с объявлением:

– Православный!

Казаки отвечают криком ‟Любо!”, и все, если сидели, встают. В установившейся тишине, стоя лицом к станице, атаман произносит:

– На Христовом Животворящем Кресте, на Священном Писании присягаю: служить верно, не щадя головы (жизни) и живота (имущества) своего. Беречь казачью честь, преумножать достояние станицы. Беречь казаков! Я ваш отец, вы мои дети!

После чего отвешивает поклон станице, затем, снова ведомый приставами, подходит к старикам, кланяется в пояс. Старики и станичник кланяются в ответ на поклоны атамана. Затем приставы подводят атамана к священнику. Атаман целует крест и лежащее на аналое Евангелие».

Хотя нельзя отрицать, что в казачьей среде были и нехристианские обычаи, но они были скорее исключением, чем правилом, суевериями, возникающими из особенностей быта казаков, при этом в фольклоре и обычаях казаков преобладали именно христианские традиции.

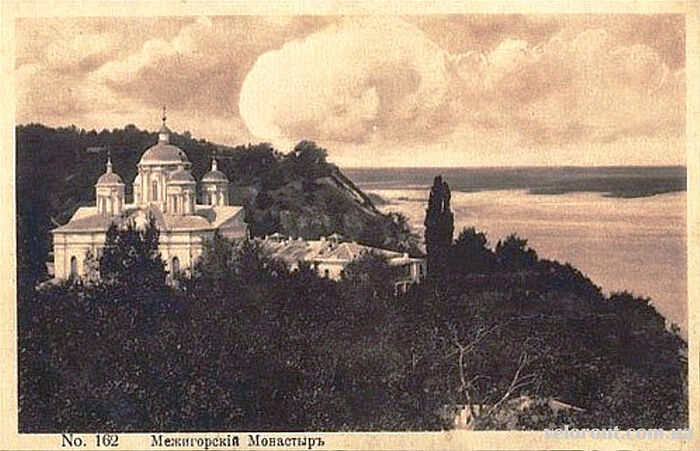

Казачьи святыни, церкви и монастыри

Как уже было сказано ранее, многие казаки в преклонном возрасте уходили в монастыри, а казаки запорожские, к примеру, так и вовсе имели традицию дважды в год ходить в монастыри «на прощу», т.е. на поклонение святыням. Причем казаки, со свойственным им размахом, могли уйти не только в ближайший монастырь, а порой и в Афонские обители или молдавскую Драгомирну. Но чаще всего престарелые казаки все же обосновывались в близлежащих монастырях, поэтому некоторые из них в людской молве стали именоваться «казачьими». Так, например, в землях запорожцев такими монастырями слыли Киево-Печерский и Киевский Межигорский монастыри. Последний, вплоть до упразднения в екатерининские времена, стал религиозным центром казачества в этих краях, местом молитв «за грешную душу казацкую, переполненную прегрешениями в бесплодной отваге и широкой воле, чуждых остальному населению». Каждый казак считал своим долгом хоть раз в жизни поклониться Спасу Межигорскому.

Каждый казак считал своим долгом хоть раз в жизни поклониться Спасу Межигорскому

После переселения запорожцев на Кубань своего рода преемницей Межигорского монастыря стала Екатерино-Лебяжская Николаевская пустынь, куда были перенесены многие святыни упразднённого монастыря.

У донцов весьма почитаем был Николо-Чернеевский монастырь, расположенный на древней Рязанской земле, неподалеку от города Шацка, на берегу реки Цны, где издавна проходила засечная черта и где селилось немало казаков. По преданию, этот монастырь был основан донским казаком Матвеем. Список казачьих имен в монастырском синодике был довольно внушительным: роды атаманов Василия Грешного, Ивана Горелкина, Ивана Подшивы, род донского казака из Черкасска Герасима Сурмина и многих других, побитых на Яике, под Азовом.

В книге В. Б. Броневского «Описание Донской земли, нравов и обычаев жителей» о донских казачьих монастырях мы находим следующую информацию:

«Отправляясь в поход, донские казаки преусердно молились угоднику Николаю и всех святых призывали на помощь, обещая в случае удачи часть из добычи. Для сих приношений избрали они два монастыря: один… ниже Воронежа, в Борщеве, другой… в Шацке. К обогащению сих своих монастырей донцы ничего не жалели: для колоколов жертвовали отнятыми у неприятеля испорченными пушками; серебро же, золото, жемчуг и драгоценные каменья, блистая в ризницах и на иконостасе, свидетельствовали об усердной вере наших набожных рыцарей. В сих монастырях казаки, потерявшие силу воевать, посвящались в монахи, увечные и раненые, как в инвалидном доме, находили приют, покой и содержание. В сих монастырях сохранялись… особенно дорогие вещи, которых они не оставляли в своих городках, по причине частых набегов неприятельских».

В 1663-м году атаман Осип Петров хлопотал о «казачьей» обители перед Царем Алексеем Михайловичем.

«Били челом нам, Великому Государю, атаманы и казаки Осип Петров и все войско Донское: в прошлых-де годах, как учали они служить на Дону на реке, и пожаловано все войско Донское за их службу и за кровь изстари, при прежних их войсковых атаманах <…> в Шацком уезде <…> великого чудотворца Николы Чернеев монастырь на вечное прибежище и на строенье, а старым и от ран увечным в том монастыре постригаться без вклада».

Кроме Николо-Чернеевского, особо почитались донскими казаками Борщевский Троицкий монастырь, располагавшийся недалеко от Воронежа, и Усть-Медведицкий Спасо-Преображенский монастырь, построенный по благословению Патриарха Никона.

Один из древнейших монастырей Сибири – Долматский Успенский монастырь – был основан прямым потомком одного из казаков ермаковского войска.

Один из древнейших монастырей Сибири – Долматский – основан прямым потомком одного из казаков ермаковского войска

После «Азовского сидения» из разрушенного Азова казаками были вывезены святыни из храма Иоанна Предтечи, казаки передали их в Донецкий Предтеченский монастырь, который также неофициально прослыл казачьим.

Отдельного разговора заслуживает отношение казаков к иконам. Из седой древности дошло до наших дней предание, рассказывающее о том, как князю Дмитрию Донскому казаками была преподнесена в дар икона Божией Матери, которая впоследствии будет именоваться «Донская». Это событие описывается в «Гребневской летописи» следующим образом:

«И когда благоверный Великий князь Дмитрий с победой в радости с Дону-реки, и тогда тамо, народ христианский, воинского чину живущий, зовомый казаций, в радости встретил его со святой иконой и с крестами, поздравил его с избавлением от супостатов агарянского языка и принес ему дары духовных сокровищ, уже имеющиеся у себя чудотворные иконы, во церквах своих. Вначале образ Пресвятой Богородицы Одигитрии, крепкой Заступницы, из Сиротина городка, из церкви Благовещения Пресвятой Богородицы».

Этот чудотворный образ сохранился и очень почитаем в нашем народе. Одно из известных чудес, которыми прославлен этот Образ, было обращение в бегство армии крымского хана Кази-Гирея, по молитвам Царя Федора Иоанновича. Многочисленное войско хана без явных причин начало отступать от Москвы, а затем пустилось в бегство, после чего было разбито донскими казаками. В память этого события был основан Свято-Донской монастырь.

Вообще, особое почитание казаками Богородицы нашло свое отражение и в почитании различных Богородичных икон. Так, известно почитание на Дону образов Донской, Аксайской Божьей Матери, избавившей донские земли от холеры, Урюпинской Божьей Матери, Ахтырской Божьей Матери, Табынской Божьей Матери. Табынская икона Божией Матери – покровительница Оренбургского казачьего войска, а запорожцы традиционно чтили икону Покрова Пресвятой Богородицы…

Кроме того, казаки особо почитали Архангела Михаила, Георгия Победоносца, Иоанна Воина, Александра Невского, Николая Чудотворца. Также казаки считали святых братьев Кирилла и Мефодия крестителями казачества и особо чтили этих святых, ведь по их житию известно, что святой Кирилл проповедовал в Приазовье, в землях, где традиционно селились казаки. По преданию донцов, именно благодаря проповеди святого Кирилла их предки крестились в 860-м году.

По данным историка Дмитрия Яворницкого, первая деревянная церковь Покрова Пресвятой Богородицы была построена запорожцами в 1576-м году. Не раз бывало, что в главную церковь Сечи приглашали служить иеромонахов Киевского Межигорского монастыря.

На Дону первый храм в казачьих владениях был построен в середине XVII века, но при этом историки казачества отмечают, что у казаков издревле были богослужения, проводимые на майданах и в часовнях.

При переселении на Кубань казаки первым делом начали строительство церквей. Уже спустя три года после переселения, в 1796-м году, на Кубани было построено четыре церкви: в Тамани (Покрова Пресвятой Богородицы), в Копыле (Архистратига Михаила), на реке Ее (Преображения Господня), и в Екатеринодаре (Живоначальной и Нераздельной Троицы).

В XIX начался расцвет казачьей храмовой архитектуры, началось повсеместное строительство церквей, не только в городах казачьих земель, но и в станицах и даже хуторах. Начали возводиться каменные храмы на Тереке и Кубани. Были построены величественные войсковые соборы в Екатеринодаре, Оренбурге и Новочеркасске.

Любопытно, что у казаков были свои обычаи, связанные с церковью, которые не встречались больше негде. К примеру, вход с оружием в церковь воспрещался, но казаки всегда приходили в храмы с холодным оружием, кроме того, во время чтения Евангелия казаки традиционно наполовину вынимали клинки из ножен, тем самым показывая готовность умереть за веру.

Кроме того, у казаков был особый церковный чин проводов на службу, а также служился особый молебен по возвращению со службы. Праздник Покрова особо почитался казаками; в память о взятии Казани в субботу, предшествующую празднику Покрова, в донских храмах традиционно проходила общевойсковая панихида.

Стоит также заметить, что ежегодные общевойсковые праздники и рады также были приурочены к церковным праздникам. Казачий историк Иван Попко писал про традицию войскового праздника у черноморских казаков:

«По обычаю, очень старому, каждый год, на второй день праздника Пасхи, всё неоценимое достояние казаков, собранное на поле чести и победы, выносится с утра из войсковой церкви на майдан, на показ народу».

Рады у запорожцев также проходили в определенные дни, седьмой день после Рождества – 1 января по старому стилю, в день памяти св. Илии Муромца, 1 октября – на праздник Покрова и на третий день после Пасхи.

Максим Кузнецов

3 сентября 2020 г.

Источник: Православие.RU