Редкий подвиг, или Что такое юродство

В реальной жизни мы с юродивыми не сталкиваемся, знаем о них либо из житийной, либо из художественной литературы. Между тем в последнее время стало модным называть юродством всякий художественный или общественный эпатаж. Что же такое подвиг юродства в церковном понимании? Кого можно, а кого нельзя считать юродивым? Как относиться к современному «юродству»? Об этом мы беседуем с доктором филологических наук, профессором, заведующим кафедрой филологии Московской духовной академии Владимиром Кириллиным.

Библейские корни

— Владимир Михайлович, откуда вообще взялись понятия «юродство», «юродивый»?

— Представление о юродстве появляется еще в Ветхом Завете. Некоторые пророки юродствовали, к примеру, пророк Исайя. Их пророчества могли облекаться в неожиданную для слушателей, парадоксальную, эпатажную форму. В Новом Завете о юродстве говорит в своих посланиях апостол Павел: Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, — сила Божия (1 Кор 1:18) и дальше: Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих (1 Кор 1:21). Мысль апостола Павла такова: христианство с точки зрения обывательского сознания — это безумие, это отвержение привычной, «мирской» системы ценностей. Вписать христианское упование в эту систему невозможно. Речь не о том, конечно, что у христианина не может быть обычных человеческих потребностей, но о том, что нельзя ставить эти потребности во главу угла, а напротив — нужно стремиться к духовному совершенству и отвергать всё, что этому мешает, всё, что «заземляет» христианина.

— Но отрицание мирских привязанностей, иначе говоря, аскеза — понятие куда более широкое, чем юродство. Можем ли мы более конкретно сказать, что же это такое — юродство?

— Наиболее удачный вариант ответа на этот вопрос был предложен Георгием Петровичем Федотовым в книге «Святые древней Руси». По Федотову, юродство — это «1. Аскетическое попрание тщеславия, всегда опасного для монашеской аскезы. В этом смысле юродство есть притворное безумие или безнравственность с целью поношения от людей. 2. Выявление противоречия между глубокой христианской правдой и поверхностным здравым смыслом и моральным законом с целью посмеяния миру (I Кор. I–IV). 3. Служение миру в своеобразной проповеди, которая совершается не словом и не делом, а силой Духа, духовной властью личности, нередко облеченной пророчеством».

Люди, вступившие на этот путь, видели в нем для себя единственную дорогу к спасению, видели наиболее адекватный — опять же, лично для себя! — способ подражания Христу. Ведь и с христианской, и с исторической точки зрения первым юродивым был Сам Спаситель, полностью отвергавший ценности мира сего и призывавший человечество к иному образу жизни в Духе Святом.

Поэтому скажем так: юродство — это особый вид христианского делания, особый христианский подвиг.

— Насколько распространен был этот подвиг?

— Не слишком распространен. Г. П. Федотов в своей книге приводит такую статистику: Греческая Церковь чтит шесть юродивых, из которых у нас наиболее известны Андрей Блаженный (IX век) и Симеон Эмесский (VI век). Подвиг этот был более характерен для христианского Востока и для Руси, нежели для Запада. В Католической Церкви разве что о Франциске Ассизском можно говорить как о юродивом, но это отдельный случай, не породивший какой-либо заметной тенденции. Нет юродивых и у протестантов.

Что касается Руси, то вновь процитирую Федотова: «По столетиям чтимые русские юродивые распределяются так: XIV век — 4; XV — 11; XVI — 14; XVII — 7». Как видите, вовсе немного. Конечно, речь здесь идет только о юродивых, причисленных к лику святых, прославленных — реально их, разумеется, было больше. Тем не менее даже из этих цифр мы видим, что подвиг юродства — не массовый, что это всякий раз уникальный случай. Заметим, что во времена Киевской Руси юродивых практически не было. Точнее говоря, некоторые подвижники той эпохи — к примеру, Исаакий Печерский или Авраамий Смоленский — временами предавались этому подвигу, но затем переходили к иному образу подвижничества.

Подвиг, понятный народу

— Юродивые как-то объясняли окружающим людям свою мотивацию?

— Единственный источник, по которому мы можем что-либо говорить о юродивых — это их жития. Написаны эти жития были в разное время, иногда спустя десятки лет после смерти того или иного юродивого. Разумеется, порой они неполны, порой содержат элементы фольклора, порой в них встречаются анахронизмы. Тем не менее в главном жития дают достаточное представление о подвиге юродства. Так вот, согласно житиям, юродивые не объясняли, почему они так поступают. Впрочем, в этом не было такой уж явной необходимости. В целом православные люди понимали, что эпатаж юродивых — не самоцель, а средство заставить общество задуматься о смысле бытия, смысле учения Христова и вообще о пути спасения.

— А почему подвиг юродства, расцвет которого приходится на XVI век, впоследствии почти сошел на нет?

— Это очень сложный вопрос, на который вряд ли кто-то может дать исчерпывающий ответ. Да, действительно, после XVI века юродство уходит на периферию церковной жизни. С определенного момента — точнее сказать, в Синодальный период — Русская Православная Церковь начинает осторожно относиться к этому подвигу. Дело в том, что при сходстве внешних проявлений юродство могло иметь разные причины. Во-первых, это юродство в строгом смысле слова, то есть подвиг на почве борьбы с собственной гордыней ради преодоления соблазнов мира сего и ради спасения. Во-вторых, это поведение людей, не совсем здоровых психически (таких в народе называли «блаженненькими»). В-третьих, это псевдоюродство, когда люди действительно надевали на себя личину безумия, но не ради высоких христианских целей, не ради подражания Спасителю, а ради удовлетворения собственной гордыни, ради обретения каких-то благ — то есть здесь речь уже идет о духовном недуге, о состоянии прелести. И далеко не всегда легко было понять со стороны, какой же здесь случай.

— В чем Церковь видит миссию юродивых? То есть понятно, зачем этот подвиг был нужен тем, кто на него решался, но какая от него была польза окружающим?

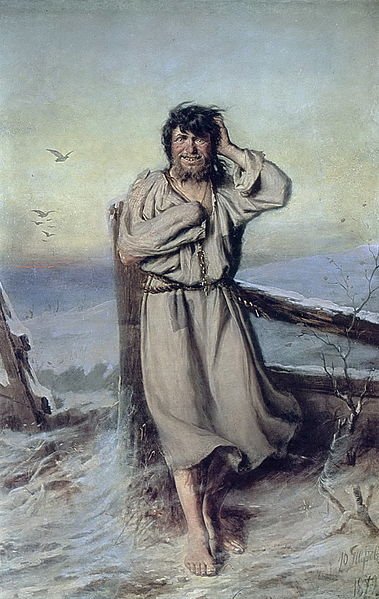

— Подвиг юродства был более понятен людям, чем подвиг монаха-аскета. Ведь одно дело, когда монах в ограде монастыря, в тишине своей кельи достигает духовного совершенства — и совсем другое, когда человек живет на виду у народа, общается с ним, что-то говорит, своим «нестандартным» поведением показывает, насколько можно подвизаться, подражая Христу, не жалея ни своей красоты, ни молодости, ни физического здоровья, жить вопреки всему, в нищете, и вместе с тем сохранять чистоту духа и сердца. Я не говорю уж о том, что поведение юродивых — убогих, нуждающихся в помощи, в заботе, как-то подталкивало окружающих людей поддерживать их, быть добрыми, милосердными. То есть здесь и своего рода педагогика. Юродивые уже самим фактом своего существования, своим вызовом ценностям мирской жизни влияли на сознание народа.

Диагноз не ставим

— Вы сказали, что юродивый добровольно надевает на себя личину безумия. Но многие люди рационалистического склада считают, что все юродивые на самом деле были психически больными или страдали умственной отсталостью. Да, может, Бог и говорил через этих юродивых, — считают они, — но все равно там явные психиатрические диагнозы. Как Вы можете прокомментировать такой подход?

— Мне он кажется очень поверхностным. Во-первых, такие люди довольно слабо знают церковную историю и не способны видеть тот или иной случай юродства ни в духовном, ни в культурном, ни в историческом аспектах. Это всегда взгляд современного человека, свысока воспринимающего жизнь прошедших веков, считающего себя априори умнее своих предков. Да, если смотреть на всё с материалистических позиций, если напрочь отвергать и бытие Божие, и тем более воздействие Духа Святого на человека, то всякое отклонение от стандарта приходится объяснять психическими заболеваниями. Но с точки зрения верующего христианина юродивый может быть совершенно здоров психически, а поведение его обусловлено не медицинскими, а духовными причинами.

Во-вторых, такой подход некорректен и с медицинской точки зрения. Насколько мне известно, квалифицированные врачи-психиатры избегают ставить заочные диагнозы — им, чтобы говорить о наличии того или иного заболевания, необходимо лично осмотреть пациента. Никакие психиатры, как понимаете, прославленных Церковью юродивых не осматривали. Поэтому мнение, будто все юродивые были психически больны — это обывательское мнение, и проистекает оно не из особых познаний в психиатрии, а просто из застрявшей в голове материалистической картины мира.

Но действительно, слово «юродивый» в современном сознании синонимично «психически больному». Мы ведь уже говорили, что смысл слов с течением времени меняется, и на то есть разные причины — и законы развития языка, и, что в данном случае важнее, социокультурные изменения в обществе. Тут, конечно, очень повлиял процесс секуляризации. Ведь секуляризация — это не просто вытеснение Церкви из политической и общественной жизни. Не менее важно, что христианская система ценностей — по крайней мере, в рамках европейской культуры — стала попираться иными ценностями. А слова остались — но в новой системе координат приобрели уже новые смысловые оттенки. Именно потому современные люди и считают юродство синонимом психических отклонений. Не они лично привнесли этот смысл — они впитали его с детства.

Не скоморохи, не шуты, не реформаторы

— Вернемся в Средневековье. Как известно, вызывающее, эпатажное поведение тогда было свойственно не только юродивым. Были и шуты, и скоморохи, и попросту хулиганы. В чем же разница между ними — если говорить не о глубинной мотивации, а о внешних проявлениях?

— В средние века шутовство было профессией. Задачей шута было развлечь господина, удовлетворить его потребности, вполне земные, мирские. Скоморошество было примерно тем же, различалась лишь целевая аудитория — не боярин, не князь, а простонародье. Шуты и скоморохи извлекали доход из своего ремесла, их экстравагантное поведение было работой, а не образом жизни. Когда они были «не при исполнении», то вели себя точно так же, как и все остальные. Разница была и в содержательном отношении: шуты и скоморохи в основном веселили публику, иногда обличали социальные язвы — но не возвещали правду Христову, не призывали народ к покаянию. Излишне говорить, что они, то есть шуты и скоморохи, не снискали, в отличие от юродивых, никакого народного почитания. Их не воспринимали всерьез.

— Но почему если юродивых воспринимали всерьез, то не преследовали за обличения и царской, и церковной власти? Мы же привыкли считать, что тех, кто стоит за правду, всегда гонят…

— Потому что в тот период, о котором мы говорим — XV-XVII века — юродивых воспринимали не просто всерьез, их воспринимали как людей Божиих. И в простом народе, и во власти было представление, что человека Божьего обижать нельзя, что это все равно как тягаться с Богом. Более того, это касалось не только юродивых в строго церковном смысле слова, но и просто людей убогих, болезных. Обидеть такого считалось грехом, да и опасным делом: Бог ведь мог вступиться. То есть тут сочетались и милосердие, и страх Божий.

Но вот что характерно — уже веком позже, в эпоху Просвещения, благодаря секуляризации люди стали духовно черстветь, и это проявлялось в том числе и в отношении к юродивым. Если раньше в них видели вестников воли Божией, то впоследствии, когда общество отдалилось от Церкви, юродивых начали воспринимать как умственно неполноценных, начали упекать их в дома для сумасшедших, которые тогда по сути были самыми настоящими тюрьмами.

— В Средние века не только юродивые обличали царскую и церковную власть. То же делали и еретики, и разного рода реформаторы. В чем разница?

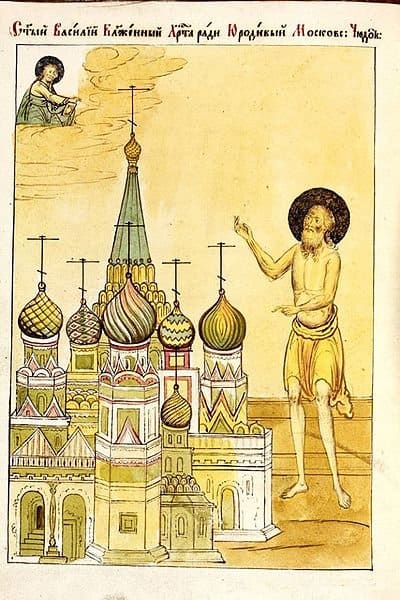

— Приведу пример. Великим постом 1570 года Иван Грозный, разгромив Новгород, пришел под Псков. Среди встречавших его был юродивый Николай Салос. Скача верхом на палке, он кричал: «Иванушка, покушай хлеба-соли, а не людской крови!». Когда царь явился к нему в дом, тот протянул ему кусок сырого мяса: мол, ешь! Но царь сказал, что, как христианин, в пост мяса не ест. А святой возразил: «Но ведь кровь человеческую пьешь!» И предрек, что если он не оставит город, не на чем ему будет бежать вспять. Грозный все же велел лишить Троицкий собор колокола. Тогда и сбылось предсказание: вдруг пал любимый конь царя. И ошеломленный тиран отступился от Пскова.

В чем тут разница с критикой еретиков или реформаторов? В том, что Николай Салос возвестил царю правду Божию, и слово его подействовало потому, что он и сам жил по этой правде. Когда мы говорим о рациональной критике, известной по литературным памятникам той эпохи, то сталкиваемся с обменом мнений — мнений, принадлежавших людям в большей или меньшей мере грешным.

Кроме того, критика, исходящая от реформаторов, всегда была рациональной. Обличались те или иные недостатки, предлагались способы их устранения — разные прожекты, программы, какие-то политические альтернативы… то есть спор велся в рациональной, посюсторонней плоскости.

— Вы сказали, что XVIII век — это уже закат подвига юродства. Что можно сказать о последних прославленных в Церкви юродивых? Когда они жили, кем были?

— Насколько я помню, одной из последних была блаженная Ксения Петербургская, скончавшаяся уже в начале XIX века. Это, кстати, очень интересный случай, потому что народное почитание ее было столь велико, вера в ее причастность Богу была столь крепкой, что после ее смерти тропа к ее могиле очень долго не зарастала, причем не в фигуральном, а в буквальном смысле. Вот это народное почитание крайне важно. Здесь мы видим, что Церковь не каким-то своим официальным решением вызывает в церковном народе почитание святого — нет, последовательность обратная: признание Церкви основано на глубокой народной вере, на незыблемой репутации вот этой личности.

Наши дни

— В наши дни подвиг юродства возможен?

— Я не знаю. Могу лишь сказать, что участие Бога в нашей жизни несомненно, и проявляться оно может очень по-разному. Кстати сказать, подвиг юродства был достаточно широко распространен в советское время, в 30-50-е годы. В какую бы епархию вы сегодня ни приехали, вам обязательно расскажут о местных юродивых, которые подвизались в 1930-х годах, во время и после Великой Отечественной войны и даже в хрущевские времена. Да, были такие люди, которые говорили обществу правду, но облекали ее в весьма неожиданную форму, порой даже совершенно неприемлемую с точки зрения приличий.

— Давайте перейдем уже к нашим дням. Сейчас, как мне кажется, появилась новая мода: объявлять юродством всяческий художественный или общественно-политический эпатаж. Что Вы думаете по этому поводу?

— Я думаю, что тут мы сталкиваемся не только с религиозной безграмотностью большинства наших соотечественников, не понимающих смысл подвига юродства, но и с чьими-то сознательными попытками манипулировать массами, эксплуатируя их неграмотность.

Действительно, если люди живут вне христианской системы ценностей, если не знакомы ни с учением Церкви, ни с ее историей, то представление о юродстве у них будет самое примитивное. А именно, юродство они ассоциируют либо с психическими отклонениями, либо с вызывающим, эпатажным поведением ради достижения вполне земных, посюсторонних целей: привлечь внимание общества к той или иной проблеме, подвигнуть власть к тем или иным политическим уступкам и так далее.

Но зачем же эти вещи называть именно юродством, проводя параллели между нынешними «перформансами» и описанными в житийной литературе поступками древних юродивых? А вот именно затем, чтобы подкрепить перформанс авторитетом христианства, чтобы придать ему некий высокий духовный смысл и тем самым нравственно оправдать в глазах «целевой аудитории», которой христианство пусть и не слишком знакомо, но и не совсем чуждо. Подмена в том и заключается, что манипуляторы опираются на массовые внецерковные представления о юродстве, но приписывают такому «юродству» некое религиозное содержание. Проще говоря, схема такая: раз юродство — это эпатаж, значит, эпатаж — это юродство… и вот тут-то вовремя вспоминаем, что юродство как-то связано с христианством… и делаем итоговый вывод: наш эпатаж по сути своей глубоко религиозен, а значит, вы все обязаны воспринимать его с вниманием и почтением.

— Как же современному человеку, не слишком подкованному в церковной истории, отличить подлинное юродство от простого эпатажа?

— Я думаю, можно все-таки выделить некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

Во-первых, это внешнее целеполагание. Если перед нами настоящий юродивый — он будет возвещать правду Божию, а не человеческую. То есть если его, как сейчас говорят, «мессидж» сводится к защите прав человека, к требованиям политических и экономических реформ, к обличению тех или иных властных институтов или персоналий — можете быть уверены, что это не юродство в церковном смысле слова. Поймите меня правильно — я вовсе не утверждаю, что все перечисленные цели априори плохи и за них нельзя бороться. Просто давайте называть вещи своими именами — это обычная политическая борьба, а не подвиг юродства.

Во-вторых, это внутренняя мотивация. Конечно, о ней говорить сложнее, мы ведь не можем знать, что у человека происходит в душе, если он сам об этом не скажет. Но из церковного предания, из житийной литературы мы знаем, что на подвиг юродства люди чаще всего шли, движимые Святым Духом, а не из чисто рациональных, прагматических соображений. Поэтому если мы знаем, что кто-то начал вести себя подобно юродивым, исходя из трезвого расчета, ради «общественной пользы» — мы вправе усомниться в подлинности его юродства.

В-третьих, это несомненная глубокая вера, характерная для настоящих юродивых. Вера, которая была им свойственна и до принятия на себя подвига юродства. Если же юродивым объявляют кого-то, кто ранее никак не проявлял свою веру, чей образ жизни никак не свидетельствовал о следовании за Христом — тут у нас есть все основания считать это подделкой.

В-четвертых, настоящий юродивый готов смиренно сносить насмешки, возмущение, поношения. Такой человек потому ведь и решается на подвиг юродства, что главная его цель — сохранить себя от гордыни, смиренно принимая оскорбления, издевательства, преследования. В этом юродивый видит уподобление Христу, который добровольно принял терновый венец, избиения, плевки, насмешки и, главное, смерть на кресте — замечу, по тогдашним представлениям позорную смерть. Поэтому если человек, претендующий на звание юродивого, удивляется общественному осуждению, возмущается этим осуждением, кидается в контратаку, отстаивает свои права… словом, ведет себя как борец — это верный признак того, что никакого настоящего юродства и не было. Без смирения юродства не бывает.

В-пятых, настоящие юродивые, прославленные Церковью, не просто возвещали правду Христову тем, кто от нее уклонялся, но и обладали пророческим даром, предрекали обществу какие-то события, которые и случались в скором времени. Поэтому никогда не надо торопиться зачислять кого-то в юродивые — нужно подождать, посмотреть, что из всего этого выйдет.

А что выходит? Каковы последствия? Вот тут, пожалуй, самый очевидный критерий: если деятельность «юродивого» вносит раскол в общество, если в результате его эпатажных выходок нарастает взаимное озлобление, если люди не приближаются к Богу, а напротив, отдаляются от Него — значит, это изначально было не от Бога.

Источник: Журнал “Фома”