Как я избавился от мата, – рассказ священника

Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело... будучи сам воспаляем от геенны. Иак 3: 6

Сегодня мат превращается в норму. У нас в поселке на русском матерном общаются и дети, и взрослые, молодые и старые, женщины и мужчины, наемные работники и продвинутые бизнесмены.

Обгоняешь влюбленную парочку, слышишь, как голубки матерком воркуют. Мамы на детишек все больше матом орать стали. Серега Шнур — самый желанный поэт-песенник на всем пространстве нашей необъятной страны.

Мат завис в воздухе и «висит», словно дым в прокуренной бытовке.

Я понимаю, если бы наш поселок был горняцким или шоферским, так ведь нет, у нас одних докторов с кандидатами разных наук, наверное, никак не меньше полусотни, двое академиков. <…>

Виктор Конецкий, один из самых любимых мною авторов, утверждает, что матом хорошо приложить в каких-то экстренных ситуациях, когда многословие только делу вредит. Может, Конецкий и прав, не знаю. Но если следовать логике автора, наше бытие все более и более погружается в одну такую бесконечную «экстренную ситуацию».

Лично я матерился с тех пор, как себя помню. Возможно, матерился и до того, но об этом история умалчивает. Еще бы не материться, если все мое детство прошло в солдатских казармах. У меня, как когда-то до революции, был свой дядька-воспитатель из числа солдат, служивших в нашем полку. <…>

Я даже в столовую солдатскую ходил обедать. И вкус той солдатской каши у меня до сих пор во рту стоит, такая была вкуснятина. Ну а издержкой моего солдатского воспитания был мой виртуозный мат.

Мама рассказывала, как она краснела, когда ее маленький мальчик, словно органчик, на сюсюканье какой-нибудь тетеньки мог ответить так, что у тетеньки сумка из рук выпадала. И это при том, что дома у нас никто не ругался.

<…>

Подрастая, начал понимать, что материться нехорошо, и стал себя контролировать. Уже не ругался напропалую, различал, где можно, а где нельзя. Но ругаться продолжал, считал это признаком мужественности.

<…>

Помню, в 9-м классе к нам пришла молоденькая учительница русского языка Анна Ефимовна Кецлах. Как она нам читала стихи, сколько интересного мы от нее узнали! Не говорю за других, а я влюбился в русскую литературу и обожал Анну Ефимовну.

Как-то на переменке один мой одноклассник запрыгнул на меня сзади, вцепился и повис. Я никак не мог его сбросить. И тогда я выдал ему фразу из своего розового периода. Его хватка ослабла, он обмяк и сполз.

Я освободился от него и увидел мою любимую учительницу, которая стояла и смотрела на меня такими глазами! А мне хотелось провалиться сквозь землю. Сейчас пишу и вижу эти глаза. Правда, Анна Ефимовна мне об этом потом ни разу ничего не сказала. Зачем? Достаточно было одного ее взгляда. Она меня поняла, хороший был учитель.

После окончания института попал служить в особую часть. Все солдаты у нас имели высшее образование. В роте у меня был друг, Сережа Полуян, не помню, кто еще, но вот он точно никогда не ругался. Я ругаюсь, а он нет, всегда находя в ответ человеческие слова. Глядя на моего друга, я тоже попробовал не ругаться. Поначалу было трудно. Словечки, матерные частушки, поговорки-прибаутки — все это раньше могло литься из моего горла потоком, и вдруг заслон.

Как чесался язык называть вещи их природными именами, такими короткими и понятными, но ломал себя. Серега-то вот может, значит, и я смогу.

Таким образом, вернувшись домой со срочной службы, я научился курить и разучился материться. Но это не значит, что я не проговаривал этих словечек про себя, порой проговаривал. И еще реагировал, когда ругались рядом, словечки буравили мне мозг и отдавались аж где-то в груди.

Но потом системное молчание на уровне языка перешло на уровень мысли, и уже даже в мыслях я перестал говорить матом. Спустя еще какое-то время мне стало безразлично, что говорилось вокруг меня. Я перестал реагировать на мат. Он для меня умер, к счастью.

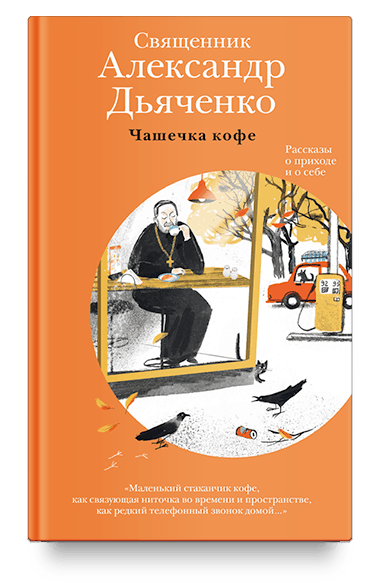

Этот текст – отрывок из книги священника Александра Дьяченко «Чашечка кофе, Рассказы о приходе и о себе» издательства «Никея».

Источник: Журнал “ФОМА”